「宇宙軍士官学校」の2巻が22日に発売されます。

二ヶ月放置していたブログの更新である。

ブログと言うのは、いわゆる日記のようなものだが、これでは「日記」ではなく「月報」。 下手をすると「季報」になってしまうかもしれない。【苦笑

なんで書かないのかというと、私の中にある執筆用のリソースが振り向けられないからである。

人間の余裕と言うのは、可変である。いつも一定の余裕を保てる人間はそういない。どんなにキャパシティのある人間でも、するべきこと、考えるべきことが多くなれば、余裕はどんどん少なくなっていく。

何をするか、と言う優先順位をつけて、その順番にリソースを使っていくわけだが、私の場合「ブログを更新する」というのは、かなり後の方に位置する。

最優先は、当然「家族と自分のこと」であり、次が「仕事」である。

私が若くて独身なら、この家族の部分に「彼女」とか「恋愛」とかが来るのだろうが、来年1月に55歳になるオヤジには、そういう部分は縁が無い【笑

そして、家族と言っても長男はもう就職して自活しているし、次男も今年の春に金沢の大学に行って、向こうで一人暮らしをしているので、実質的に手が離れたようなものである。

となれば、優先すべきは仕事である。

私は現在電撃文庫から「ご主人様は山猫姫」。早川書房から「宇宙軍士官学校」の二つのシリーズを刊行している。

この二社以外にも、角川つばさ文庫と角川スニーカー文庫、の二つのレーベルとも付き合いがある。

角川スニーカーは電撃文庫でデビューする少し前に「でたまか」で拾って戴いた縁があり、電撃文庫と同じくらいの長い付き合いであるが、ここしばらく本を出していない。

新シリーズを立ち上げる、ということで、色々プロットを立てたのだが、どうにも要求されるものをクリアできない。

「属性」とか「要素」というものを要求されても、私の書くものは、そういうものと縁が無いのである。

なんと言えばいいのか、良い言葉が見つからないが。簡単に言ってしまえば、私は書きたいものしか書けないのである【笑

「メガネ」だとか「委員長」だとか「幼馴染」と言う属性を要求されても、それが、私にとって面白ければ書くが、面白くない、関心が無い場合は、書けないのである。

作劇の用語に「マクガフィン」という言葉がある。

これはアルフレッド・ヒッチコックが用いた言葉で、意味は、物語が動く際に、そのきっかけとなる品物。という意味である。

たとえば、怪盗が「宝物」を狙っている。という物語だとすれば、その物語のメインは「宝物」を巡る攻防を描くことであり、その「宝物」は美術品でもいいし、宝石でもいいし、絵画でもいいわけである。

品物のサイズや重さによって、トリックや、逃走方法に多少の違いは出るにしろ、物語が描くのは「その品物がなんであるか」ではなく「その品物を巡ってキャラクターがどう動くか」である。

ライトノベルの多くは、この「品物」の方を重要視する。

つまり「空から女の子が降ってきた物語」をライトノベルで描くとすれば、最も重要なのは「なぜ落ちてきたのか」と言う理由ではない。「どんな女の子が落ちてきたのか」であり「落ちてきた女の子と主人公との関係性の推移」である。

空から女の子が落ちてきたことで事件が起こり、巻き込まれるとしても、その事件の中で描かれるのは女の子との関係性だけである。

なぜなら読者の多くは、落ちてくる理由には興味がないのだ。興味の対象は「どんな女の子」なのか、なのだ。

だから、女の子に関しては詳細な設定がある。髪の色、眼の色、容姿、バストサイズ、そして、ぱんつの色【笑

だから「ラノベは絵で売る」のである。

そういうマーケティングのほうが、メディアミックスには向いているのである。書いていない、というか考えていない部分を、マンガやアニメで埋めることができるのである。

ライトノベルの多くが「ボーイ・ミーツ・ガール(女の子ちょっとワケあり)」なのだから、それはまあ当然のことである。

だが、私が書くとすれば、私が書きたいと思うのは「なぜ女の子が落ちてきたのか」と言う理由であり「落ちてきた女の子によって、個人だけでなく社会がどう動くか」かである。それが書きたいのだ。

私は「落ちてきた女の子」には、はっきり言ってあまり重点を置かないだろう。

私の書く物語は、デビュー作の「時空のクロス・ロード」から今まで、全部、主人公がいなくても物語を続けていける構造になっている。

私は主人公やキャラクターを使って物語世界を描き出しているだけなのだ。

キャラを描くことで、同時に世界を描いているわけで、キャラクターと言うのは絵筆に過ぎないのである。

極端な話、もし、物語の途中で主人公が死んでも、物語は続いていくだろう。

キャラクターと世界は、同じ場所に存在しているが別々のものであり、キャラクターは世界を構成する要素でしかないのだ。

つまり、もし、私が「女の子が空から落ちてきた話」のプロットを書くとすれば、その大部分を占めるのは、落ちてきた理由であり。その理由に関連して、追われるようになった女の子を助けて、活躍する主人公。という「物語の展開」である。

女の子も、主人公も、私が求めているキャラクター性は「読者に嫌われない」程度でしかない。

スニーカーの編集部が欲しがっているプロットとは。おそらくまったく違うものだったはずだ。編集さんも困ったに違いない。

ライトノベルで要求されるのは、ビジュアルである。

メディアミックスし、より多くの読者、顧客を獲得し、映像展開を進め、キャラクターグッズやDVDを売ることで利益を拡大する。

これが今のライトノベルのビジネスモデルである。

だが、私にはそれは無理なのだ。私が書きたいものは、そういう展開に合致するものではない。、

そういうビジネスモデルに合致するものを要求されても、私には書けないのだ。

「面白い小説」は書ける、書く自信はある。しかし「アニメ化されてどかんと売れる小説」は無理である。私に書けるのは「面白くてそこそこ売れる小説」なのだ【笑

というわけで、現在スニーカー文庫の新シリーズを書いている。

かくして、、3つのレーベルで、3つのシリーズを同時進行することになった。

これが、ブログの更新ができなかった理由である【笑

さて、タイトルの「宇宙軍士官学校2」であるが、11月22日に発売予定である。

「ただのライトノベルだ」というご感想をいくつも戴いたが、ライトノベル的な書き方をしているが 実はライトノベルではない。

なぜなら、キャラクターを完全に抑えて書いているからである。

私が書きたかったのは、物語の展開である。キャラクターではない。

物語の展開さえ面白ければ、キャラクターのビジュアルが皆無でも、読者は楽しく読めるはずだ。

私はそう考えて「宇宙軍士官学校」を書いた。

記述や描写がわかりやすく、物語の見通しがいいのは、ライトノベルとジュヴナイルの技法である。

なぜ、この技法を使ったのかというと、これによって、読み手のストレスを軽減し、物語の筋を追う、展開を追う楽しさ、面白さを味わって戴きたかったからである。

宇宙軍士官学校はSFではないかもしれない。でも、面白ければ無問題だと、私は思っている。【笑

ブログと言うのは、いわゆる日記のようなものだが、これでは「日記」ではなく「月報」。 下手をすると「季報」になってしまうかもしれない。【苦笑

なんで書かないのかというと、私の中にある執筆用のリソースが振り向けられないからである。

人間の余裕と言うのは、可変である。いつも一定の余裕を保てる人間はそういない。どんなにキャパシティのある人間でも、するべきこと、考えるべきことが多くなれば、余裕はどんどん少なくなっていく。

何をするか、と言う優先順位をつけて、その順番にリソースを使っていくわけだが、私の場合「ブログを更新する」というのは、かなり後の方に位置する。

最優先は、当然「家族と自分のこと」であり、次が「仕事」である。

私が若くて独身なら、この家族の部分に「彼女」とか「恋愛」とかが来るのだろうが、来年1月に55歳になるオヤジには、そういう部分は縁が無い【笑

そして、家族と言っても長男はもう就職して自活しているし、次男も今年の春に金沢の大学に行って、向こうで一人暮らしをしているので、実質的に手が離れたようなものである。

となれば、優先すべきは仕事である。

私は現在電撃文庫から「ご主人様は山猫姫」。早川書房から「宇宙軍士官学校」の二つのシリーズを刊行している。

この二社以外にも、角川つばさ文庫と角川スニーカー文庫、の二つのレーベルとも付き合いがある。

角川スニーカーは電撃文庫でデビューする少し前に「でたまか」で拾って戴いた縁があり、電撃文庫と同じくらいの長い付き合いであるが、ここしばらく本を出していない。

新シリーズを立ち上げる、ということで、色々プロットを立てたのだが、どうにも要求されるものをクリアできない。

「属性」とか「要素」というものを要求されても、私の書くものは、そういうものと縁が無いのである。

なんと言えばいいのか、良い言葉が見つからないが。簡単に言ってしまえば、私は書きたいものしか書けないのである【笑

「メガネ」だとか「委員長」だとか「幼馴染」と言う属性を要求されても、それが、私にとって面白ければ書くが、面白くない、関心が無い場合は、書けないのである。

作劇の用語に「マクガフィン」という言葉がある。

これはアルフレッド・ヒッチコックが用いた言葉で、意味は、物語が動く際に、そのきっかけとなる品物。という意味である。

たとえば、怪盗が「宝物」を狙っている。という物語だとすれば、その物語のメインは「宝物」を巡る攻防を描くことであり、その「宝物」は美術品でもいいし、宝石でもいいし、絵画でもいいわけである。

品物のサイズや重さによって、トリックや、逃走方法に多少の違いは出るにしろ、物語が描くのは「その品物がなんであるか」ではなく「その品物を巡ってキャラクターがどう動くか」である。

ライトノベルの多くは、この「品物」の方を重要視する。

つまり「空から女の子が降ってきた物語」をライトノベルで描くとすれば、最も重要なのは「なぜ落ちてきたのか」と言う理由ではない。「どんな女の子が落ちてきたのか」であり「落ちてきた女の子と主人公との関係性の推移」である。

空から女の子が落ちてきたことで事件が起こり、巻き込まれるとしても、その事件の中で描かれるのは女の子との関係性だけである。

なぜなら読者の多くは、落ちてくる理由には興味がないのだ。興味の対象は「どんな女の子」なのか、なのだ。

だから、女の子に関しては詳細な設定がある。髪の色、眼の色、容姿、バストサイズ、そして、ぱんつの色【笑

だから「ラノベは絵で売る」のである。

そういうマーケティングのほうが、メディアミックスには向いているのである。書いていない、というか考えていない部分を、マンガやアニメで埋めることができるのである。

ライトノベルの多くが「ボーイ・ミーツ・ガール(女の子ちょっとワケあり)」なのだから、それはまあ当然のことである。

だが、私が書くとすれば、私が書きたいと思うのは「なぜ女の子が落ちてきたのか」と言う理由であり「落ちてきた女の子によって、個人だけでなく社会がどう動くか」かである。それが書きたいのだ。

私は「落ちてきた女の子」には、はっきり言ってあまり重点を置かないだろう。

私の書く物語は、デビュー作の「時空のクロス・ロード」から今まで、全部、主人公がいなくても物語を続けていける構造になっている。

私は主人公やキャラクターを使って物語世界を描き出しているだけなのだ。

キャラを描くことで、同時に世界を描いているわけで、キャラクターと言うのは絵筆に過ぎないのである。

極端な話、もし、物語の途中で主人公が死んでも、物語は続いていくだろう。

キャラクターと世界は、同じ場所に存在しているが別々のものであり、キャラクターは世界を構成する要素でしかないのだ。

つまり、もし、私が「女の子が空から落ちてきた話」のプロットを書くとすれば、その大部分を占めるのは、落ちてきた理由であり。その理由に関連して、追われるようになった女の子を助けて、活躍する主人公。という「物語の展開」である。

女の子も、主人公も、私が求めているキャラクター性は「読者に嫌われない」程度でしかない。

スニーカーの編集部が欲しがっているプロットとは。おそらくまったく違うものだったはずだ。編集さんも困ったに違いない。

ライトノベルで要求されるのは、ビジュアルである。

メディアミックスし、より多くの読者、顧客を獲得し、映像展開を進め、キャラクターグッズやDVDを売ることで利益を拡大する。

これが今のライトノベルのビジネスモデルである。

だが、私にはそれは無理なのだ。私が書きたいものは、そういう展開に合致するものではない。、

そういうビジネスモデルに合致するものを要求されても、私には書けないのだ。

「面白い小説」は書ける、書く自信はある。しかし「アニメ化されてどかんと売れる小説」は無理である。私に書けるのは「面白くてそこそこ売れる小説」なのだ【笑

というわけで、現在スニーカー文庫の新シリーズを書いている。

かくして、、3つのレーベルで、3つのシリーズを同時進行することになった。

これが、ブログの更新ができなかった理由である【笑

さて、タイトルの「宇宙軍士官学校2」であるが、11月22日に発売予定である。

「ただのライトノベルだ」というご感想をいくつも戴いたが、ライトノベル的な書き方をしているが 実はライトノベルではない。

なぜなら、キャラクターを完全に抑えて書いているからである。

私が書きたかったのは、物語の展開である。キャラクターではない。

物語の展開さえ面白ければ、キャラクターのビジュアルが皆無でも、読者は楽しく読めるはずだ。

私はそう考えて「宇宙軍士官学校」を書いた。

記述や描写がわかりやすく、物語の見通しがいいのは、ライトノベルとジュヴナイルの技法である。

なぜ、この技法を使ったのかというと、これによって、読み手のストレスを軽減し、物語の筋を追う、展開を追う楽しさ、面白さを味わって戴きたかったからである。

宇宙軍士官学校はSFではないかもしれない。でも、面白ければ無問題だと、私は思っている。【笑

2012-11-17 07:12

自分の面白いを信じるということ

先日、ツィッターで

「作家志望者の方が「年齢」を理由にライトノベルの大賞に応募するのをやめた。と言うつぶやきをするのを、複雑な思いで読んでいる。そういう方は、52歳の私が、なぜ山猫姫を電撃文庫で書き続けられているのか考えて見て欲しい。問題は年齢ではない、自分の「面白い」を信じられるかどうかだと思う」

と言うツィートをしたら

たくさんの人がフォローしたりリプライを返してくれた。

「年齢じゃない、自分の面白いを信じられるかどうかだ」と言うのは、言い換えると、

作家になれるかどうか、作家を続けられるかどうかの条件に「年齢」は入っていない。

もっと重要なものが必要で、それが無い人間はいくら頑張っても無理だ。と言う意味でもある。

その「必要なこと」と言うのは年齢とは関係ないという意味なのである。

必要なことは「自分の「面白い」は疑わず、自分の「面白い」が伝わっているかどうかを疑う」ということである。

それができれば、プロへの道は開ける。

「面白い」が伝わっているかどうかを、疑えないと。「面白い」を疑ってしまう。

自分の書いたものを読んで「コレは、面白くないんじゃないか?」と考えてしまえば、書くことを続けられなくなる。

作家志望者で、一次落ち二次落ちの方と話をしたことが何度もあるが、自分は面白さを伝えられなかったのではないか? と疑う人はほとんどいない、不思議なことに、ほとんどの人が「自分の書いたものは面白くなかった」と思い込んでいる。

ほとんどの人は、自分はちゃんと書いている。伝わっている。と無条件に信じ込んでいる。 書けば書いたことになる。と思っているのだ。

「ちゃんと言った」「ちゃんと書いた」それが伝わらない、ことがわからない。

だから理由を考えようとしない。

面白いことに、普通に頭がいい人なのに、なぜか「他人の思考をトレースできない」人は多い。

大概の人は、相手を責めるのだ。

「これは受け取れないのはおかしい」「これが読みとれないのは馬鹿だ」

実際に読み取れない人もいるので、一概に間違っているとは言えないのだが、ほとんどの場合、責任は書いた人間にある。

では、どうすればいいのか。自分の伝わらなさを知るにはどんな方法があるのか。

答えは簡単「サンプリング」である。

他人の思考のトレースは難しい。そう簡単にできるものではない。

だが、世の中にはそれを先天的にやれる人もごくわずかだが存在する。

伝わる文章を最初から書けてしまう天才タイプの人間である。

作家の中にはそういう先天的なタイプと、自分なりに「どうやれば伝わるのだろう?」と考えて反復して何度も書いて、経験値を積んで、伝わる文章が書けるようになった人間の二種類がいる。

私は、自分が作家になる前は、作家はみんな「先天的タイプ」だと思っていた。だが、実際に作家になってみると、ほとんどの人は「後天的タイプ」であった。

話を「サンプリング」に戻そう。

作家志望者の方と話をして思うのは、なぜ、ほとんどの人は、書いた小説を他人に読ませようとしないのか。という点である。

友人知人、後輩先輩、親でも兄弟でも構わない。自分以外の人間に読ませて、面白さが伝わっているかどうかを確認したかと聞くと、ほとんどの人が「NO」と答える。

理由はと聞くと「恥ずかしい」となんとか答える人がほとんどだ。

ふざけるな。である【笑

他人に見せるのが恥ずかしいシロモノを出版社に送りつけるのか。

他人に読ませるのが嫌なシロモノで、お金を貰うつもりなのか。

あなたが書いたものを読むのは他人だ。他人が読めるかどうか、確かめもしないものを、勝手に「読めるだろう、伝わるだろう」と自分で決めつけて、それで「一次落ちだ」「二次落ちだ」と嘆いているだけではないか。

エンタティメント小説とは自分のために書くのではない、読んだ人間を楽しませるために書くものであり、それができて初めて読んだ人はお金を払ってくれる。

書いたら読ませるのだ。誰でもいい、とにかく多くの人に読んでもらうのだ。

二十人に読ませて、三人以上が「なんでこれ、こうなるの?」と聞いたら、伝わっていないのだ。それは自分の責任なのだ。認めるしかないのだ。

「馬鹿には読めない」「他人にはわからない」とかなんとか理由を読み手に転嫁して自分のプライドを守ることの愚かさを知るべきなのだ。

他人のアドバイスと、読めねえ、という反応は素直に聞くのだ。

この「素直に聞く」と言うのが、一番重要な要素のような気がする【笑

一方で、読ませると「それなりに面白い」と言う反応が返ってくるが、応募すると反応はもうひとつ。といういわゆるプロとアマのボーダーライン上にいる人の中には 逆に「考えすぎる」人たちがいる。

自分の面白いが伝わっているかどうか、について悩みすぎてしまう人である。

文章や単語というのは、読者によって「どうとでも取られる」可能性がある。そこを考えすぎて、なんとかして伝えようと努力しすぎて、文章が、むちゃくちゃくどくどしくなってしまって「だめだこりゃ!」になってしまうような人たちである。

考えることは大切だが、考えすぎてもダメなのだ。

ここは実に微妙なバランスで成り立っており、いわばこの塩梅を自分なりに見極めることができるかどうかが、その人をプロにするようなところがある。

考えすぎると足が止まる。そこを「俺が面白いからいいのだ」で自分を信じて突き進むことができないと書けなくなるのである。

突き進んでダメでも「もう一度」。

これができるかどうか。そのバイタリティというか、めげない強さみたいなのが無いと難しい。

その、めげない原動力になるのが「こういう話を書きたい」だと思うのだ。

それが無い人は、ここでダメになる。

「上手くいくはず」「できるはず」で、止まってしまう。

「上手くいくはず」「できるはず」でもダメだった。となったときに「でも頑張る、もう一度チャレンジ、俺のあの話を面白いと言ってもらうまで」という理由が無い人は、続かない。

人間は、理由の無い努力はできない。

一番、大事なのは、理由である。

「作家志望者の方が「年齢」を理由にライトノベルの大賞に応募するのをやめた。と言うつぶやきをするのを、複雑な思いで読んでいる。そういう方は、52歳の私が、なぜ山猫姫を電撃文庫で書き続けられているのか考えて見て欲しい。問題は年齢ではない、自分の「面白い」を信じられるかどうかだと思う」

と言うツィートをしたら

たくさんの人がフォローしたりリプライを返してくれた。

「年齢じゃない、自分の面白いを信じられるかどうかだ」と言うのは、言い換えると、

作家になれるかどうか、作家を続けられるかどうかの条件に「年齢」は入っていない。

もっと重要なものが必要で、それが無い人間はいくら頑張っても無理だ。と言う意味でもある。

その「必要なこと」と言うのは年齢とは関係ないという意味なのである。

必要なことは「自分の「面白い」は疑わず、自分の「面白い」が伝わっているかどうかを疑う」ということである。

それができれば、プロへの道は開ける。

「面白い」が伝わっているかどうかを、疑えないと。「面白い」を疑ってしまう。

自分の書いたものを読んで「コレは、面白くないんじゃないか?」と考えてしまえば、書くことを続けられなくなる。

作家志望者で、一次落ち二次落ちの方と話をしたことが何度もあるが、自分は面白さを伝えられなかったのではないか? と疑う人はほとんどいない、不思議なことに、ほとんどの人が「自分の書いたものは面白くなかった」と思い込んでいる。

ほとんどの人は、自分はちゃんと書いている。伝わっている。と無条件に信じ込んでいる。 書けば書いたことになる。と思っているのだ。

「ちゃんと言った」「ちゃんと書いた」それが伝わらない、ことがわからない。

だから理由を考えようとしない。

面白いことに、普通に頭がいい人なのに、なぜか「他人の思考をトレースできない」人は多い。

大概の人は、相手を責めるのだ。

「これは受け取れないのはおかしい」「これが読みとれないのは馬鹿だ」

実際に読み取れない人もいるので、一概に間違っているとは言えないのだが、ほとんどの場合、責任は書いた人間にある。

では、どうすればいいのか。自分の伝わらなさを知るにはどんな方法があるのか。

答えは簡単「サンプリング」である。

他人の思考のトレースは難しい。そう簡単にできるものではない。

だが、世の中にはそれを先天的にやれる人もごくわずかだが存在する。

伝わる文章を最初から書けてしまう天才タイプの人間である。

作家の中にはそういう先天的なタイプと、自分なりに「どうやれば伝わるのだろう?」と考えて反復して何度も書いて、経験値を積んで、伝わる文章が書けるようになった人間の二種類がいる。

私は、自分が作家になる前は、作家はみんな「先天的タイプ」だと思っていた。だが、実際に作家になってみると、ほとんどの人は「後天的タイプ」であった。

話を「サンプリング」に戻そう。

作家志望者の方と話をして思うのは、なぜ、ほとんどの人は、書いた小説を他人に読ませようとしないのか。という点である。

友人知人、後輩先輩、親でも兄弟でも構わない。自分以外の人間に読ませて、面白さが伝わっているかどうかを確認したかと聞くと、ほとんどの人が「NO」と答える。

理由はと聞くと「恥ずかしい」となんとか答える人がほとんどだ。

ふざけるな。である【笑

他人に見せるのが恥ずかしいシロモノを出版社に送りつけるのか。

他人に読ませるのが嫌なシロモノで、お金を貰うつもりなのか。

あなたが書いたものを読むのは他人だ。他人が読めるかどうか、確かめもしないものを、勝手に「読めるだろう、伝わるだろう」と自分で決めつけて、それで「一次落ちだ」「二次落ちだ」と嘆いているだけではないか。

エンタティメント小説とは自分のために書くのではない、読んだ人間を楽しませるために書くものであり、それができて初めて読んだ人はお金を払ってくれる。

書いたら読ませるのだ。誰でもいい、とにかく多くの人に読んでもらうのだ。

二十人に読ませて、三人以上が「なんでこれ、こうなるの?」と聞いたら、伝わっていないのだ。それは自分の責任なのだ。認めるしかないのだ。

「馬鹿には読めない」「他人にはわからない」とかなんとか理由を読み手に転嫁して自分のプライドを守ることの愚かさを知るべきなのだ。

他人のアドバイスと、読めねえ、という反応は素直に聞くのだ。

この「素直に聞く」と言うのが、一番重要な要素のような気がする【笑

一方で、読ませると「それなりに面白い」と言う反応が返ってくるが、応募すると反応はもうひとつ。といういわゆるプロとアマのボーダーライン上にいる人の中には 逆に「考えすぎる」人たちがいる。

自分の面白いが伝わっているかどうか、について悩みすぎてしまう人である。

文章や単語というのは、読者によって「どうとでも取られる」可能性がある。そこを考えすぎて、なんとかして伝えようと努力しすぎて、文章が、むちゃくちゃくどくどしくなってしまって「だめだこりゃ!」になってしまうような人たちである。

考えることは大切だが、考えすぎてもダメなのだ。

ここは実に微妙なバランスで成り立っており、いわばこの塩梅を自分なりに見極めることができるかどうかが、その人をプロにするようなところがある。

考えすぎると足が止まる。そこを「俺が面白いからいいのだ」で自分を信じて突き進むことができないと書けなくなるのである。

突き進んでダメでも「もう一度」。

これができるかどうか。そのバイタリティというか、めげない強さみたいなのが無いと難しい。

その、めげない原動力になるのが「こういう話を書きたい」だと思うのだ。

それが無い人は、ここでダメになる。

「上手くいくはず」「できるはず」で、止まってしまう。

「上手くいくはず」「できるはず」でもダメだった。となったときに「でも頑張る、もう一度チャレンジ、俺のあの話を面白いと言ってもらうまで」という理由が無い人は、続かない。

人間は、理由の無い努力はできない。

一番、大事なのは、理由である。

2012-08-22 09:48

読者は好敵手である。

以前、私はここで「ライトノベルは仲間小説である」と書いた。

作者にとって読者は近い存在であり、それがゆえに、ライトノベルは、読者にわかりやすい、読みやすい形で書かれている。

私の書くライトノベルも、読者にわかりやすく読みやすく書いている。

リズムを重視し、平易な言葉づかいと、簡潔な文章で、ひっかからないように、ということに全力を傾けて書いている。

私が書いているライトノベルが、他の人と異なる点があるとしたら、そこは私が読者を仲間だとは思っていない。という点だろう。

私は、まず、読者を好敵手として捉えている。

読者からは、一切の甘えや猶予を与えてもらえないものだ、と言う前提で物語を作る。

私は「敵対する相手ですら面白い、と言わざるを得ないもの」を書かなければ、私は生き残れないのだ、と思っている。

読者に対し甘えも仲間意識もない。読者は、実に怖いお客さんであり、それ以上でもそれ以下でもない。

読み手に対する一切の依存感情を排して、書かなければ、私は生き残れない。

「なぜこうなるのか」を書くときにそれを読者に「察してもらう」ことを前提にした文章は、私には書けない。

「なぜ、こうなるのか」その原因と結果を、確実に、なるべく誤読をさせないように書いて、初めて文章は意味を持つと思っている。

この、読者に「察してもらう」ことを前提にした文章というのが、いわゆる「仲間向け」文章だと私は思う。

そして、この「仲間向け文章」というのは、ライトノベルにだけ存在するわけではない。いわゆる「ジャンル」と呼ばれる小説には、すべてこのジャンルの「仲間」に向けて書く部分が存在する。

「察してくれ」系の文章があれば、そういう仲間になりたがる読者は「おお、こいつも同類だー、仲間だー」ということになる。

私は、どうにもそういう文章が書けない。だから「椎出啓」氏や、「銅大」氏に援助してもらって、そういう成分をなるべく含むようにして山猫姫を書いている。

「宇宙軍士官学校」は、設定のご協力を戴いて説明文などに銅氏のご助力を戴いているがそれ以外の本文はすべて私の文章である。

ライトノベル的な、読みやすくわかりやすい書き方でありながら、キャラクター性を抑えた書き方はライトノベル的ではない。という一風変わった書き方になっているのは、私なりに「SFの入門者向け」に考えた書き方である。

その昔、もう30年くらい昔のことだが「わかりやすいSFはSFじゃない」と言われたことがある。

これはいわゆるSFマニアの冗談の一つなのだが、この言葉はいまでも私の根っこに刺さっている。

「わかりやすいSF」があってもいい。

「わかりやすいSF」でSFを読んでSFを好きになってくれる人を一人でも増やしたい。

私はそんなことを考えながら「宇宙軍士官学校」を書いている。

作者にとって読者は近い存在であり、それがゆえに、ライトノベルは、読者にわかりやすい、読みやすい形で書かれている。

私の書くライトノベルも、読者にわかりやすく読みやすく書いている。

リズムを重視し、平易な言葉づかいと、簡潔な文章で、ひっかからないように、ということに全力を傾けて書いている。

私が書いているライトノベルが、他の人と異なる点があるとしたら、そこは私が読者を仲間だとは思っていない。という点だろう。

私は、まず、読者を好敵手として捉えている。

読者からは、一切の甘えや猶予を与えてもらえないものだ、と言う前提で物語を作る。

私は「敵対する相手ですら面白い、と言わざるを得ないもの」を書かなければ、私は生き残れないのだ、と思っている。

読者に対し甘えも仲間意識もない。読者は、実に怖いお客さんであり、それ以上でもそれ以下でもない。

読み手に対する一切の依存感情を排して、書かなければ、私は生き残れない。

「なぜこうなるのか」を書くときにそれを読者に「察してもらう」ことを前提にした文章は、私には書けない。

「なぜ、こうなるのか」その原因と結果を、確実に、なるべく誤読をさせないように書いて、初めて文章は意味を持つと思っている。

この、読者に「察してもらう」ことを前提にした文章というのが、いわゆる「仲間向け」文章だと私は思う。

そして、この「仲間向け文章」というのは、ライトノベルにだけ存在するわけではない。いわゆる「ジャンル」と呼ばれる小説には、すべてこのジャンルの「仲間」に向けて書く部分が存在する。

「察してくれ」系の文章があれば、そういう仲間になりたがる読者は「おお、こいつも同類だー、仲間だー」ということになる。

私は、どうにもそういう文章が書けない。だから「椎出啓」氏や、「銅大」氏に援助してもらって、そういう成分をなるべく含むようにして山猫姫を書いている。

「宇宙軍士官学校」は、設定のご協力を戴いて説明文などに銅氏のご助力を戴いているがそれ以外の本文はすべて私の文章である。

ライトノベル的な、読みやすくわかりやすい書き方でありながら、キャラクター性を抑えた書き方はライトノベル的ではない。という一風変わった書き方になっているのは、私なりに「SFの入門者向け」に考えた書き方である。

その昔、もう30年くらい昔のことだが「わかりやすいSFはSFじゃない」と言われたことがある。

これはいわゆるSFマニアの冗談の一つなのだが、この言葉はいまでも私の根っこに刺さっている。

「わかりやすいSF」があってもいい。

「わかりやすいSF」でSFを読んでSFを好きになってくれる人を一人でも増やしたい。

私はそんなことを考えながら「宇宙軍士官学校」を書いている。

2012-08-20 19:22

「ライトノベル」は褒め言葉である。

世の中には面白い人たちがいる。

「ライトノベル」「ラノベ」を相手の支持するコンテンツを貶すための単語だと思っている人たちである。

「まるでライトノベルだ」というのは、褒め言葉である、と思っている私から見れば、実に面白い価値観である。

ライトノベルを「貶し言葉」として使う人間は、ライトノベルを読む読者をも貶めている。

レベルの低い人間が読むものである。と考えている。

その言葉の根底にあるのは「選民思想」である。

我々は選ばれた優れた人間である。

という根拠の無い自信から、その言葉は発せられる。

しかし、実のところ、その根底にあるのは、単なる「好き嫌い」である。

自分が嫌いなものが売れている。

自分が低く評価したものが、多くの人間から評価された。

こういう事態に直面したときに、こういう人は自分が間違っているとは思わない。

間違っているのは、俺が嫌いなものを、有難がる、多くの人々である。

彼らは、無知な大衆なのだ。

だから、俺の言っていることがわからないのだ。

まったく、馬鹿どもはどうしようもない。

こうやって、多数を否定し、貶すことで自尊心を維持する。これが「選民思想」である。

結局のところ、エンタティメントが、合うか合わないか、は、個人の趣味嗜好であり

言い換えれば好き嫌いでしかない。

「納豆なんか、人間の食うもんじゃない、あんな、腐った豆喜ぶのは変態か馬鹿だ」

この言葉は、笑って許せる。納豆が嫌いな人なんだなあ。という感慨しか浮かばない。

だが、この「納豆」を「ライトノベル」とか「SF」とか「ミステリ」に置き換えると、とたんに、どこかで聞いた言い回しになる【笑

基本的に「ライトノベル」はエンタティメントである。娯楽であり、読者を楽しませるために書かれ、そして出版されている。

エンタティメントにとって、正しい姿、目指すべきものは「より多くの客を獲得すること」であり、それ以外の目的は無い。

笑いも感動も、読者に思考させ発見させ、知識を与えるのも、そのすべては、より多くの客を獲得するためにある。

より多くの読者に面白さを与えるために、伝えるために作家は日々努力しているわけである。

出版社は営利企業であり、商業出版は利益を生み出すために行われている。慈善事業でも採算度外視の同人活動でもない。

商業出版の目的も、また「より多くの客を獲得すること」であり、編集さんは、そのために毎日作家を叱咤激励しているわけである。

これを踏まえて「ライトノベル」を見れば。ライトノベルこそ、エンタティメントの正道であると言わざるを得ない。

より多くの読者を獲得するために、文章は平易に、イラストを多用し、キャラクターの行動を前面に押し出し、少しでも面白くするために、手を買え品を買え、多くの作家が切磋琢磨している。

そして何よりも、多くの読者に支持されている。

ライトノベルは、多くの読者が、そこに価値を見出し、お金を払って読みたい、と思わせるコンテンツなのである。

ライトノベルは褒め言葉である。

※追記(8月24日)

なぜか知らないが、このブログが拡散されているようなので、追記をしておく。

「好き嫌い」は個人の基準である。

という「常識」は書かなくてもわかると思うのだが、世の中にはそれすらわからない人がいるらしい【笑

自分の「好き嫌い」が世間一般の普遍的な基準であると思い込む人には、どうやらそれが当たり前らしい。

納豆が死ぬほど嫌いな人は、納豆を生産しているメーカーは、その人に嫌がらせをするために、毎日大量の納豆を生産しているに違いない。と思うのかもしれないが、

納豆メーカーの方は、別にその人に嫌がらせをするために納豆を作っているわけではない。

納豆が好きで、毎日食べたいと思う人のために作っているわけである。

個人の好き嫌いは自由である。

それを主張することも自由である。

好き嫌いを「善・悪」とか「上等・下等」に当てはめるのも別に構わない。

ただし「その人の中でなら」である。

こう言えばご理解いただけるだろうか【笑

ここは私のブログであり、最初から意見の刷り合わせも何もする意思は無い。ここは私が言いたいことを一方的に書いている一方通行の場所である。

つまり、ここに書かれている文章にはすべて【私の中では】という単語がつく。

ライトノベルは褒め言葉である【私の中では】

ブラウザを閉じる権利は常に閲覧者の手にあることを申し添えておく。念のため【笑

「ライトノベル」「ラノベ」を相手の支持するコンテンツを貶すための単語だと思っている人たちである。

「まるでライトノベルだ」というのは、褒め言葉である、と思っている私から見れば、実に面白い価値観である。

ライトノベルを「貶し言葉」として使う人間は、ライトノベルを読む読者をも貶めている。

レベルの低い人間が読むものである。と考えている。

その言葉の根底にあるのは「選民思想」である。

我々は選ばれた優れた人間である。

という根拠の無い自信から、その言葉は発せられる。

しかし、実のところ、その根底にあるのは、単なる「好き嫌い」である。

自分が嫌いなものが売れている。

自分が低く評価したものが、多くの人間から評価された。

こういう事態に直面したときに、こういう人は自分が間違っているとは思わない。

間違っているのは、俺が嫌いなものを、有難がる、多くの人々である。

彼らは、無知な大衆なのだ。

だから、俺の言っていることがわからないのだ。

まったく、馬鹿どもはどうしようもない。

こうやって、多数を否定し、貶すことで自尊心を維持する。これが「選民思想」である。

結局のところ、エンタティメントが、合うか合わないか、は、個人の趣味嗜好であり

言い換えれば好き嫌いでしかない。

「納豆なんか、人間の食うもんじゃない、あんな、腐った豆喜ぶのは変態か馬鹿だ」

この言葉は、笑って許せる。納豆が嫌いな人なんだなあ。という感慨しか浮かばない。

だが、この「納豆」を「ライトノベル」とか「SF」とか「ミステリ」に置き換えると、とたんに、どこかで聞いた言い回しになる【笑

基本的に「ライトノベル」はエンタティメントである。娯楽であり、読者を楽しませるために書かれ、そして出版されている。

エンタティメントにとって、正しい姿、目指すべきものは「より多くの客を獲得すること」であり、それ以外の目的は無い。

笑いも感動も、読者に思考させ発見させ、知識を与えるのも、そのすべては、より多くの客を獲得するためにある。

より多くの読者に面白さを与えるために、伝えるために作家は日々努力しているわけである。

出版社は営利企業であり、商業出版は利益を生み出すために行われている。慈善事業でも採算度外視の同人活動でもない。

商業出版の目的も、また「より多くの客を獲得すること」であり、編集さんは、そのために毎日作家を叱咤激励しているわけである。

これを踏まえて「ライトノベル」を見れば。ライトノベルこそ、エンタティメントの正道であると言わざるを得ない。

より多くの読者を獲得するために、文章は平易に、イラストを多用し、キャラクターの行動を前面に押し出し、少しでも面白くするために、手を買え品を買え、多くの作家が切磋琢磨している。

そして何よりも、多くの読者に支持されている。

ライトノベルは、多くの読者が、そこに価値を見出し、お金を払って読みたい、と思わせるコンテンツなのである。

ライトノベルは褒め言葉である。

※追記(8月24日)

なぜか知らないが、このブログが拡散されているようなので、追記をしておく。

「好き嫌い」は個人の基準である。

という「常識」は書かなくてもわかると思うのだが、世の中にはそれすらわからない人がいるらしい【笑

自分の「好き嫌い」が世間一般の普遍的な基準であると思い込む人には、どうやらそれが当たり前らしい。

納豆が死ぬほど嫌いな人は、納豆を生産しているメーカーは、その人に嫌がらせをするために、毎日大量の納豆を生産しているに違いない。と思うのかもしれないが、

納豆メーカーの方は、別にその人に嫌がらせをするために納豆を作っているわけではない。

納豆が好きで、毎日食べたいと思う人のために作っているわけである。

個人の好き嫌いは自由である。

それを主張することも自由である。

好き嫌いを「善・悪」とか「上等・下等」に当てはめるのも別に構わない。

ただし「その人の中でなら」である。

こう言えばご理解いただけるだろうか【笑

ここは私のブログであり、最初から意見の刷り合わせも何もする意思は無い。ここは私が言いたいことを一方的に書いている一方通行の場所である。

つまり、ここに書かれている文章にはすべて【私の中では】という単語がつく。

ライトノベルは褒め言葉である【私の中では】

ブラウザを閉じる権利は常に閲覧者の手にあることを申し添えておく。念のため【笑

2012-08-19 05:16

「山猫姫10」のあとがきを書いています。

「山猫姫10」のゲラ修正とあとがきをやっている最中である。

ゲラ修正は、さすがに10年作家を続けているので、それなりにこなすことができるが、「あとがき」だけは、いまだに慣れない。

なぜ、私は「あとがき」が書けないのか、嫌なのか。その理由を考えてみると、それはやはり、私は「読者の仲間」というポジションに立てないからだと思う。

ライトノベルは仲間小説である。身内の気心の知れた仲間が、仲間に向けて書いている小説だと私は思っている。

ライトノベルの多くは「その年代の人が、その年代向けに、つまり身内に語る物語」であり意識的に向き合う必要がない。

身内に話をするときに遠慮や身構える必要は無い。

同年代の作家さんたちは、まさしく仲間内、身内に話しかけるように、自然に書ける。

あとがきも、同じように、意識しなくても、すらすらと書けるに違いない。

しかし、私とライトノベルのメイン読者層との年齢差は、まさしく親子ほども離れている。

親が子供に対し、何かを語るとすれば、それは「説教」か「昔話」である。

つまり、私の書いているライトノベルは「説教」なのだ。【笑

私の本を読んで「なんだ、こいつ、上から目線で書きやがって」と反発する人がすごく多いのは無理も無いのである。

だからと言って、これはどうしようもないのである。

生きてきた時間が違うのだ、同じモノを見ても、そこから感じるものも、経験も、価値観も、全く違うのである。

私と読者は、仲間ではない。

私が物語を書くときに考える、最初の出発点はそこである。

仲間ではないのだから、当然、私の書く物語はシビアな目で見られていることになる。

「俺たちの仲間」なら許してもらえることが、私の書くものは許してもらえない。

仲間ではない読者が「面白い」と言ってくれるものを書かねば、私は生き残れない。

ライトノベルは、私にとってホームではない。そこは常にアウェイである。

だとすると、私が書くものは、年齢や経験や知識の差に関係なく面白く読めるものでなくてはならない。

それは、いわゆる「王道」と呼ばれる筋運びであり、そこから一歩も外れることができない、ということでもある。

王道と言うのは、過去において何度も何度もそれこそ星の数ほど生まれてきた物語が通ってきた道であり、いくら頑張っても歯が立たないほどに踏み固められ、磨かれている道である。

この王道を進みたければ、ここに、さらに「自分だけの面白さ」を刻まなくてはならない。

「よくある話」だけど「面白い」というルート以外に私に歩ける道はないのである【笑

こういう書き方をする人間が、物語を離れて読者に語る言葉は、純粋な「解説」にならざるを得ない。

他のライトノベルと同じように読者の方が「仲間としての作家の言葉」を望んでいるとしても、私にはそれは無理なのだ【苦笑

というわけで、今回も作品世界の技術レベルの解説と、絵師さんと、銅氏への謝辞でお茶を濁そうと思っているが、今から気が重い【苦笑

ゲラ修正は、さすがに10年作家を続けているので、それなりにこなすことができるが、「あとがき」だけは、いまだに慣れない。

なぜ、私は「あとがき」が書けないのか、嫌なのか。その理由を考えてみると、それはやはり、私は「読者の仲間」というポジションに立てないからだと思う。

ライトノベルは仲間小説である。身内の気心の知れた仲間が、仲間に向けて書いている小説だと私は思っている。

ライトノベルの多くは「その年代の人が、その年代向けに、つまり身内に語る物語」であり意識的に向き合う必要がない。

身内に話をするときに遠慮や身構える必要は無い。

同年代の作家さんたちは、まさしく仲間内、身内に話しかけるように、自然に書ける。

あとがきも、同じように、意識しなくても、すらすらと書けるに違いない。

しかし、私とライトノベルのメイン読者層との年齢差は、まさしく親子ほども離れている。

親が子供に対し、何かを語るとすれば、それは「説教」か「昔話」である。

つまり、私の書いているライトノベルは「説教」なのだ。【笑

私の本を読んで「なんだ、こいつ、上から目線で書きやがって」と反発する人がすごく多いのは無理も無いのである。

だからと言って、これはどうしようもないのである。

生きてきた時間が違うのだ、同じモノを見ても、そこから感じるものも、経験も、価値観も、全く違うのである。

私と読者は、仲間ではない。

私が物語を書くときに考える、最初の出発点はそこである。

仲間ではないのだから、当然、私の書く物語はシビアな目で見られていることになる。

「俺たちの仲間」なら許してもらえることが、私の書くものは許してもらえない。

仲間ではない読者が「面白い」と言ってくれるものを書かねば、私は生き残れない。

ライトノベルは、私にとってホームではない。そこは常にアウェイである。

だとすると、私が書くものは、年齢や経験や知識の差に関係なく面白く読めるものでなくてはならない。

それは、いわゆる「王道」と呼ばれる筋運びであり、そこから一歩も外れることができない、ということでもある。

王道と言うのは、過去において何度も何度もそれこそ星の数ほど生まれてきた物語が通ってきた道であり、いくら頑張っても歯が立たないほどに踏み固められ、磨かれている道である。

この王道を進みたければ、ここに、さらに「自分だけの面白さ」を刻まなくてはならない。

「よくある話」だけど「面白い」というルート以外に私に歩ける道はないのである【笑

こういう書き方をする人間が、物語を離れて読者に語る言葉は、純粋な「解説」にならざるを得ない。

他のライトノベルと同じように読者の方が「仲間としての作家の言葉」を望んでいるとしても、私にはそれは無理なのだ【苦笑

というわけで、今回も作品世界の技術レベルの解説と、絵師さんと、銅氏への謝辞でお茶を濁そうと思っているが、今から気が重い【苦笑

2012-06-28 00:53

「でたまか」の未発表短編について。

「でたまか」は今から10年以上前に、角川スニーカー文庫から出版されたスペオペで、今から6年前の2006年の6月に、カーテンコールのような短編集を出して終わった、全16巻のコンテンツである。

ライトノベルが今のような「オタク男子向けコンテンツ」として固定化される前の、なんでもあり、だった時代だから、本として出版できたわけで、そういう意味では実に運が良かったと思っている。

今のライトノベルの流れから見れば完全に異質な物語であり、今なら、このような物語を書いて持って行っても、どこのライトノベルレーベルも見向きもしないだろう。

今のライトノベルとは、外れてしまったが、では、もう読めないのかと言うと、意外とそうでもないと、自分では思っている。

逆に「汎用端末」とか「電子人格」とかの概念は、今の「スマフォ」や「siri」などの普及でかえって馴染みが出たのではないかと思うのは、手前味噌かもしれないが、そういう部分以外にも、でたまか、は、時代に乗って書いていない分、今でも読めると思うのだ。

ライトノベルは生鮮食料品として売られている。

「今」をメインにして書かれて売られ「俺の嫁はワンクール」が当たり前になっている。

半年前は「もう古い」一年前は「オワコン」である。

そういう売り方が当たり前で、常識になった時点で、私のような「干物」や「缶詰」を売っている乾物屋に出番は無いのかもしれないが。そんな中でも「スルメ」や「炒り豆」のような長く楽しめる嗜好品を欲しがるお客さんもいるので、私は何とかライトノベル商店街の片隅で商売を続けさせてもらっているわけである。

さて、前置きが長すぎた。

「でたまか」の未発表短編についてである。

とっくに絶版になっているコンテンツの、未発表短編なんてものに、どれほどの価値があるのかはわからないが、実を言うと、この「でたまか」については、未発表の短編が何本か私のパソコンの中に眠っている。

いまさら本になるわけもないし、組みなおして、他のコンテンツに使おうかと思わないでもないのだが、でたまか、の登場人物は実にこう、個性があるので、他では使えない。

電子出版という話がどこからか来ないかな?と思っていたのだが、電子出版するとなれば、やはり、鳴り物入りで、人気作家の人気作を電子化したほうがバリューもある、と言うことで、私のような末端のラノベ作家のコンテンツには縁が無い。

と言うわけで、私のウェブページで、無料で公開することに決めた。

著作権の関係があるので「でたまか」の文字はどこにもないが、あの世界のあのキャラたちの物語である。

テキストファイルの状態で、ダウンロードして読めるような形になるのか、ウェブ上で読む形になるのかまだ決まってはいないが、決まったらここでお知らせするつもりである。

果たして、どれほどの人が読んでくれるのかわからないが、マイドやメイ、そしてケルプたちの物語を、もっと読みたかった人は楽しみにしてもらいたい。

ライトノベルが今のような「オタク男子向けコンテンツ」として固定化される前の、なんでもあり、だった時代だから、本として出版できたわけで、そういう意味では実に運が良かったと思っている。

今のライトノベルの流れから見れば完全に異質な物語であり、今なら、このような物語を書いて持って行っても、どこのライトノベルレーベルも見向きもしないだろう。

今のライトノベルとは、外れてしまったが、では、もう読めないのかと言うと、意外とそうでもないと、自分では思っている。

逆に「汎用端末」とか「電子人格」とかの概念は、今の「スマフォ」や「siri」などの普及でかえって馴染みが出たのではないかと思うのは、手前味噌かもしれないが、そういう部分以外にも、でたまか、は、時代に乗って書いていない分、今でも読めると思うのだ。

ライトノベルは生鮮食料品として売られている。

「今」をメインにして書かれて売られ「俺の嫁はワンクール」が当たり前になっている。

半年前は「もう古い」一年前は「オワコン」である。

そういう売り方が当たり前で、常識になった時点で、私のような「干物」や「缶詰」を売っている乾物屋に出番は無いのかもしれないが。そんな中でも「スルメ」や「炒り豆」のような長く楽しめる嗜好品を欲しがるお客さんもいるので、私は何とかライトノベル商店街の片隅で商売を続けさせてもらっているわけである。

さて、前置きが長すぎた。

「でたまか」の未発表短編についてである。

とっくに絶版になっているコンテンツの、未発表短編なんてものに、どれほどの価値があるのかはわからないが、実を言うと、この「でたまか」については、未発表の短編が何本か私のパソコンの中に眠っている。

いまさら本になるわけもないし、組みなおして、他のコンテンツに使おうかと思わないでもないのだが、でたまか、の登場人物は実にこう、個性があるので、他では使えない。

電子出版という話がどこからか来ないかな?と思っていたのだが、電子出版するとなれば、やはり、鳴り物入りで、人気作家の人気作を電子化したほうがバリューもある、と言うことで、私のような末端のラノベ作家のコンテンツには縁が無い。

と言うわけで、私のウェブページで、無料で公開することに決めた。

著作権の関係があるので「でたまか」の文字はどこにもないが、あの世界のあのキャラたちの物語である。

テキストファイルの状態で、ダウンロードして読めるような形になるのか、ウェブ上で読む形になるのかまだ決まってはいないが、決まったらここでお知らせするつもりである。

果たして、どれほどの人が読んでくれるのかわからないが、マイドやメイ、そしてケルプたちの物語を、もっと読みたかった人は楽しみにしてもらいたい。

アウトニア王国奮戦記 でたまか―問答無用編 (角川スニーカー文庫)

- 作者: 鷹見 一幸

- 出版社/メーカー: 角川書店

- 発売日: 2001/03

- メディア: 文庫

アウトニア王国奮戦記 でたまか〈2〉―奮闘努力篇 (角川スニーカー文庫)

- 作者: 鷹見 一幸

- 出版社/メーカー: 角川書店

- 発売日: 2001/05

- メディア: 文庫

アウトニア王国奮戦記 でたまか〈3〉―純情可憐篇 (角川スニーカー文庫)

- 作者: 鷹見 一幸

- 出版社/メーカー: 角川書店

- 発売日: 2001/08

- メディア: 文庫

2012-06-23 01:37

面白さを一言で言える物語は面白い。という考え方について。

なんだか最近「一言で、どこが面白いのかを言えない小説はダメだ」みたいなことを良く耳にする。

自分で書く小説の「売り」がどこか、と聞かれて、一言で言えないものはダメだ、売り物にならない。みたいな文脈で語られていることが多い。

確かにそのとおりであり、自分で自分の書いている小説の「何が面白いのか」そして「どこが面白いのか」を認識できるだけの、自己の客観視が必要である。と言う点には同意する。

この自己の客観視の能力が育っていない人は、作者である自分がわかりきっている情報であっても、それはちゃんと読者に伝わるように書かねば伝わらない。ということを理解できない。

自分と他人の区別がついていないので、自分がわかりきっていることを書こうと思わない。

ヒロインが可愛くて健気である。ということを、読者に伝える時に、外見だけを描写して、伝わっていると思い込んだり、ヒロインが主人公に好意を寄せる理由を、書かなくてもわかると思い込んでいる。

こういう人に対して「自分の書く物語のなにが面白いのか」や「魅力的で読者をひきつける場所はどこなのか」を意識して書くことが大切である。言うことを教えるために

「どこが面白いのかを一言で言えるようになれ」と言うのは間違いではない。

しかし、「一言で言えないものはダメ」みたいな言い方は、いささか間違った方向に行っている様な気がしてならない。

それは、一定の数を落とすことが決まっているときの、足切りの理由である。

こういう考え方をしていると、足切り理由を見つけることが、目的になっていく。

商業出版においては「売り上げの数字が出ないものはダメだ」という厳然とした物差しがある。

しかし、これは世に出た後の判断の物差しであり、世に出る前の物差しではない。この物差しを世に出す前に適用するのは「売る前に、売れるものがわかれ」と言うくらいむちゃくちゃな話である。

こういう「足切りの理由」が大手を振って歩き始めると、小説の良し悪しをそれで計る、みたいなことになりかねない。

「尖ったところがない」と言う言い方も、これに似ている。

尖ったところと言うのは「目立つ部分」と言う意味だが、なぜそこが目立ったのかと言えば、そこが面白いからである。

グダグダで読めない部分が目立つ小説を「尖った小説」とは言わない。

つまり「優れている部分」「ちゃんと読める部分」「読んでいて引き込まれる部分」これらの総称が「尖ったところ」なのである。

「今までに無かった切り口」とか「斬新なアイディア」という意味だとしてもそれはすべて、後ろに「面白いもの」という単語がつく。

「今までに無かった切り口で書かれていて面白いもの」であり「斬新なアイディアで書かれていて面白いもの」が評価されると言う意味であり。決して「今までに無かった切り口で書かれているが、読めないつまらないもの」が評価されるわけではない。

「一言で、どこが面白いのかを言える小説」を目指すのは構わないが、それだけになると逆に「売りが一つだけの単純で薄っぺらな小説」になってしまうのではないかと心配である。

あれもこれもととっ散らかってしまうようでは、一つに絞るのも当然だが「どこが面白いのか一言で言える小説」というのは、いわば、牛丼弁当や唐揚げ弁当のようなものかもしれない。

一つだけのおかずをメインにして弁当を作れば客は迷わない。

牛丼が食べたい人、唐揚げが食べたい人は迷うことなく欲しいものを手に入れることができる。

売るのも楽だし、客とのミスマッチは存在しない。

しかし、牛丼や唐揚げと言う単品のおかずで勝負すると言うことは、バリエーションが少なくなるということであり、さらに言うなら競争が激しくなるということでもある。

誰もが牛丼を作り、唐揚げを作り、少しでも手にとってもらうために、シノギを削る。

書店の棚に並んでいる新刊の山を見るたびに、、私はそんなことを考える。

牛丼や唐揚げは、求める客の数が多い。そこで差を見せることができれば、売れ行きはあっという間に増えるだろう。

その、牛丼と唐揚げの過当競争から抜け出す方法は、どうにかして他のものと差異をつけることである。

しかし、牛丼も唐揚げも、単品である以上、差を出すのは難しい。

私が考えたのは、デラックス幕の内弁当である。

牛皿と唐揚げと、サラダと煮物と玉子焼きを全部おかずにするのである【笑

様々ないくつもの面白さの要素をしっかり書くことができれば、その小説は複合的な面白さを持つことができるはずである。

「ご主人様は山猫姫」は、ミーネとシャールのラブコメと、戦記ものとしての戦闘や謀略。そして付け合せに、サブキャラ同士の恋愛模様と、架空の歴史を作る面白さを添えて、てんこ盛りにした幕の内弁当、なのである。

山猫姫は「どこが面白いのかを一言で言えない小説」である。

「一言で、どこが面白いのかを言えない小説はダメだ」と言う物差しで計れば、文句なしのダメ小説である。

しかし、十巻まで巻を重ね、部数もそこそこの数字を維持しつづけているのも事実である。

私は牛丼や唐揚げで勝負することを否定しているわけではない。選択肢をそれだけに絞ってしまうのは、いかがなものか、と言っているに過ぎない。

作家志望者の方々は、その辺のところをちょっと考えて見て欲しいものである。

自分で書く小説の「売り」がどこか、と聞かれて、一言で言えないものはダメだ、売り物にならない。みたいな文脈で語られていることが多い。

確かにそのとおりであり、自分で自分の書いている小説の「何が面白いのか」そして「どこが面白いのか」を認識できるだけの、自己の客観視が必要である。と言う点には同意する。

この自己の客観視の能力が育っていない人は、作者である自分がわかりきっている情報であっても、それはちゃんと読者に伝わるように書かねば伝わらない。ということを理解できない。

自分と他人の区別がついていないので、自分がわかりきっていることを書こうと思わない。

ヒロインが可愛くて健気である。ということを、読者に伝える時に、外見だけを描写して、伝わっていると思い込んだり、ヒロインが主人公に好意を寄せる理由を、書かなくてもわかると思い込んでいる。

こういう人に対して「自分の書く物語のなにが面白いのか」や「魅力的で読者をひきつける場所はどこなのか」を意識して書くことが大切である。言うことを教えるために

「どこが面白いのかを一言で言えるようになれ」と言うのは間違いではない。

しかし、「一言で言えないものはダメ」みたいな言い方は、いささか間違った方向に行っている様な気がしてならない。

それは、一定の数を落とすことが決まっているときの、足切りの理由である。

こういう考え方をしていると、足切り理由を見つけることが、目的になっていく。

商業出版においては「売り上げの数字が出ないものはダメだ」という厳然とした物差しがある。

しかし、これは世に出た後の判断の物差しであり、世に出る前の物差しではない。この物差しを世に出す前に適用するのは「売る前に、売れるものがわかれ」と言うくらいむちゃくちゃな話である。

こういう「足切りの理由」が大手を振って歩き始めると、小説の良し悪しをそれで計る、みたいなことになりかねない。

「尖ったところがない」と言う言い方も、これに似ている。

尖ったところと言うのは「目立つ部分」と言う意味だが、なぜそこが目立ったのかと言えば、そこが面白いからである。

グダグダで読めない部分が目立つ小説を「尖った小説」とは言わない。

つまり「優れている部分」「ちゃんと読める部分」「読んでいて引き込まれる部分」これらの総称が「尖ったところ」なのである。

「今までに無かった切り口」とか「斬新なアイディア」という意味だとしてもそれはすべて、後ろに「面白いもの」という単語がつく。

「今までに無かった切り口で書かれていて面白いもの」であり「斬新なアイディアで書かれていて面白いもの」が評価されると言う意味であり。決して「今までに無かった切り口で書かれているが、読めないつまらないもの」が評価されるわけではない。

「一言で、どこが面白いのかを言える小説」を目指すのは構わないが、それだけになると逆に「売りが一つだけの単純で薄っぺらな小説」になってしまうのではないかと心配である。

あれもこれもととっ散らかってしまうようでは、一つに絞るのも当然だが「どこが面白いのか一言で言える小説」というのは、いわば、牛丼弁当や唐揚げ弁当のようなものかもしれない。

一つだけのおかずをメインにして弁当を作れば客は迷わない。

牛丼が食べたい人、唐揚げが食べたい人は迷うことなく欲しいものを手に入れることができる。

売るのも楽だし、客とのミスマッチは存在しない。

しかし、牛丼や唐揚げと言う単品のおかずで勝負すると言うことは、バリエーションが少なくなるということであり、さらに言うなら競争が激しくなるということでもある。

誰もが牛丼を作り、唐揚げを作り、少しでも手にとってもらうために、シノギを削る。

書店の棚に並んでいる新刊の山を見るたびに、、私はそんなことを考える。

牛丼や唐揚げは、求める客の数が多い。そこで差を見せることができれば、売れ行きはあっという間に増えるだろう。

その、牛丼と唐揚げの過当競争から抜け出す方法は、どうにかして他のものと差異をつけることである。

しかし、牛丼も唐揚げも、単品である以上、差を出すのは難しい。

私が考えたのは、デラックス幕の内弁当である。

牛皿と唐揚げと、サラダと煮物と玉子焼きを全部おかずにするのである【笑

様々ないくつもの面白さの要素をしっかり書くことができれば、その小説は複合的な面白さを持つことができるはずである。

「ご主人様は山猫姫」は、ミーネとシャールのラブコメと、戦記ものとしての戦闘や謀略。そして付け合せに、サブキャラ同士の恋愛模様と、架空の歴史を作る面白さを添えて、てんこ盛りにした幕の内弁当、なのである。

山猫姫は「どこが面白いのかを一言で言えない小説」である。

「一言で、どこが面白いのかを言えない小説はダメだ」と言う物差しで計れば、文句なしのダメ小説である。

しかし、十巻まで巻を重ね、部数もそこそこの数字を維持しつづけているのも事実である。

私は牛丼や唐揚げで勝負することを否定しているわけではない。選択肢をそれだけに絞ってしまうのは、いかがなものか、と言っているに過ぎない。

作家志望者の方々は、その辺のところをちょっと考えて見て欲しいものである。

2012-06-22 04:09

フランスの飛行機マンガ「雲の彼方」と「ル・グラン・デューク」について。

フランスのマンガ、いわゆる「ヴァンド・デシネ」の戦争マンガ「雲の彼方」と「ル・グラン・デューク」が日本語訳されて、イカロス出版から市場に出ている。

なんというか、これは、すごいレベルのマンガである。

物語は、しっかりしているし、考証もガチだし、ドラマはあるし、正統派の戦争マンガである。

フルカラーの誌面を見ていると、これはまさに「映画」である。

構図はカメラワークであり、表現はエフェクトである。

「雲の彼方」は、第二次世界大戦前の、いわゆる「大戦間」の郵便機の遭難エピソードから始まって、アメリカ人のパイロットとフランス人のパイロットの愛憎を織り交ぜて、第二次世界大戦になだれ込んでいく。

ここに描かれたスピットファイヤとムスタングの美しさはどうだろう。

ため息しか出てこない。

「ル・グラン・デューク」は、東部戦線の夜間戦闘機のドイツ軍パイロットと、いわゆる「魔女飛行隊」と呼ばれた、ソビエト軍の夜間爆撃機【布張り複葉機】の女性パイロットの物語である。

主人公は、途中で「ウーフー」と呼ばれるドイツ軍の傑作夜間戦闘機に搭乗するのだが、これほどまでに美しく描かれたウーフーを見たことは無い。

ドイツ軍が機上レーダーを実用化させるまで、夜間戦闘機は、目視で目標を発見し攻撃しなくてはならなかった。

その頃、西部戦線ではイギリス軍が機上レーダーを実用化して、高速戦闘機モスキートに搭載して、夜間爆撃を行うイギリス軍のアブロランカスター爆撃機の護衛を行っていた。

夜間戦闘機同士の戦いは、まさしく暗闇で手探りで戦うようなものであり、レーダーを持たないドイツ軍側の夜間戦闘機は、イギリス軍のモスキートに不利な戦いを強いられていた。

後方から忍び寄ったモスキートに闇の中から機銃を打ち込まれて撃墜される者が続出した。

だが、その最初の一撃をかわす事ができれば、生存率は上る。

レーダーを持たぬドイツ軍パイロットは、かすかな光や、動きを感じ取って、モスキートの一撃を避けようとした。

その戦いは、どれほど息詰まるものだったのだろう。このシチュエーションを書きたくて仕方が無い。

話が脱線してしまった。私の悪い癖である。

話を元に戻すと、今の日本には、これと同じようなマンガを支える基盤があるだろうか? と言う話になる。

週刊誌で連載されたマンガが単行本になる以外の、いわゆる「書き下ろし」マンガはほとんど無いし、マンガといえば単色刷りが当たり前で、オールカラーなんて贅沢なものは、簡単には出せない。

この二冊が、いずれも3000円近い値段になっているのも無理は無い。

次から次に追い立てられるようにマンガを量産し、雑誌に掲載して、それをまとめて単行本にする。と言う日本のマンガ出版システムでは、とても手が出せない。これほどの冒険を犯す出版社は日本には無いだろう。

これと同じレベルのマンガを描ける人材が、もし、今の日本に存在したとしても、その人は、今の日本では食べていけない。

日本には、そういう人材を生かすシステムが無い。

でも、本当にそうなのだろうか?

「買って読んで、ブックオフに売るマンガ」ではない「買って読んで、取っておくマンガ」は、成立しないのだろうか?

もし、そうだとしたら、日本の商業マンガ文化と言うのは、実に単調なものだということになる。

ビジネスとして、成立させるための効率性の追求。コストのカット。最小限の投下資本で最大限の利益を出すシステムの追求。

それはビジネスとしては当然の行為であるし、それをやらねば、利益が出ないのも事実である。

となれば、こういうマンガを世に出す手段として同人誌を選択するのも一つの方法である。

コンテンツが画一化していくと、それに納まらないコンテンツが、スピンオフしていく。

そのまま消えるものもあれば、しっかりと根付くこともある。

人々の趣味嗜好が多様化しつつある現代において、ビジネスの常識である効率化は、コンテンツ産業にとっては衰退化に向う道だと私は思う。

私は、損をしてまでこういうマンガを出せと言っているわけではない。

どかんと売れること。だけを目標にして、それ以外のものは切り捨てる。と言うやり方に徹するのではなく、ちょっとだけ余裕を持たせてもいいのではないか? と言っているだけである。

これは、損をしない程度に売れる。と言うコンテンツにも愛の手を。という、実に切実な訴えでもある【苦笑

なんというか、これは、すごいレベルのマンガである。

物語は、しっかりしているし、考証もガチだし、ドラマはあるし、正統派の戦争マンガである。

フルカラーの誌面を見ていると、これはまさに「映画」である。

構図はカメラワークであり、表現はエフェクトである。

「雲の彼方」は、第二次世界大戦前の、いわゆる「大戦間」の郵便機の遭難エピソードから始まって、アメリカ人のパイロットとフランス人のパイロットの愛憎を織り交ぜて、第二次世界大戦になだれ込んでいく。

ここに描かれたスピットファイヤとムスタングの美しさはどうだろう。

ため息しか出てこない。

「ル・グラン・デューク」は、東部戦線の夜間戦闘機のドイツ軍パイロットと、いわゆる「魔女飛行隊」と呼ばれた、ソビエト軍の夜間爆撃機【布張り複葉機】の女性パイロットの物語である。

主人公は、途中で「ウーフー」と呼ばれるドイツ軍の傑作夜間戦闘機に搭乗するのだが、これほどまでに美しく描かれたウーフーを見たことは無い。

ドイツ軍が機上レーダーを実用化させるまで、夜間戦闘機は、目視で目標を発見し攻撃しなくてはならなかった。

その頃、西部戦線ではイギリス軍が機上レーダーを実用化して、高速戦闘機モスキートに搭載して、夜間爆撃を行うイギリス軍のアブロランカスター爆撃機の護衛を行っていた。

夜間戦闘機同士の戦いは、まさしく暗闇で手探りで戦うようなものであり、レーダーを持たないドイツ軍側の夜間戦闘機は、イギリス軍のモスキートに不利な戦いを強いられていた。

後方から忍び寄ったモスキートに闇の中から機銃を打ち込まれて撃墜される者が続出した。

だが、その最初の一撃をかわす事ができれば、生存率は上る。

レーダーを持たぬドイツ軍パイロットは、かすかな光や、動きを感じ取って、モスキートの一撃を避けようとした。

その戦いは、どれほど息詰まるものだったのだろう。このシチュエーションを書きたくて仕方が無い。

話が脱線してしまった。私の悪い癖である。

話を元に戻すと、今の日本には、これと同じようなマンガを支える基盤があるだろうか? と言う話になる。

週刊誌で連載されたマンガが単行本になる以外の、いわゆる「書き下ろし」マンガはほとんど無いし、マンガといえば単色刷りが当たり前で、オールカラーなんて贅沢なものは、簡単には出せない。

この二冊が、いずれも3000円近い値段になっているのも無理は無い。

次から次に追い立てられるようにマンガを量産し、雑誌に掲載して、それをまとめて単行本にする。と言う日本のマンガ出版システムでは、とても手が出せない。これほどの冒険を犯す出版社は日本には無いだろう。

これと同じレベルのマンガを描ける人材が、もし、今の日本に存在したとしても、その人は、今の日本では食べていけない。

日本には、そういう人材を生かすシステムが無い。

でも、本当にそうなのだろうか?

「買って読んで、ブックオフに売るマンガ」ではない「買って読んで、取っておくマンガ」は、成立しないのだろうか?

もし、そうだとしたら、日本の商業マンガ文化と言うのは、実に単調なものだということになる。

ビジネスとして、成立させるための効率性の追求。コストのカット。最小限の投下資本で最大限の利益を出すシステムの追求。

それはビジネスとしては当然の行為であるし、それをやらねば、利益が出ないのも事実である。

となれば、こういうマンガを世に出す手段として同人誌を選択するのも一つの方法である。

コンテンツが画一化していくと、それに納まらないコンテンツが、スピンオフしていく。

そのまま消えるものもあれば、しっかりと根付くこともある。

人々の趣味嗜好が多様化しつつある現代において、ビジネスの常識である効率化は、コンテンツ産業にとっては衰退化に向う道だと私は思う。

私は、損をしてまでこういうマンガを出せと言っているわけではない。

どかんと売れること。だけを目標にして、それ以外のものは切り捨てる。と言うやり方に徹するのではなく、ちょっとだけ余裕を持たせてもいいのではないか? と言っているだけである。

これは、損をしない程度に売れる。と言うコンテンツにも愛の手を。という、実に切実な訴えでもある【苦笑

2012-06-18 02:22

早川書房の「宇宙軍士官学校―【前哨】スカウト― について。

先日、ここで7月に早川書房から「宇宙軍士官学校―【前哨】スカウト―」という本が出ることをお伝えしたが。この本のカバーイラストを、漫画家の「太田垣康男」氏に描いて戴ける事が決まった。

まだ、どんな物になるかわからないが、太田垣氏といえば「MOON LIGHT MILE」のような圧倒的な精緻な書き込みと、漢と書いて【おとこ】とルビを振るような人物描写を期待してしまう。

私が書いた物語は、どちらかと言うとR・AハインラインのジュヴナイルSFを念頭に置いて書いたもので、漢の物語、と言い切るには少々幼く感じるかもしれないが、物語が佳境に入るに連れて、内容はかなりシビアなものになると思うので、期待はずれだとお感じになるかもしれないが、長い目で見ていただけると嬉しい。

R・Aハインライン。と言う名前を出したが、私はハインラインを崇拝している。

ハインライン自身は、そういう崇拝の対象にされることを嫌っていたそうだが、それは「異星の客」が世に出た時に、ヒッピーのバイブル的に扱われたことで、かなり迷惑を蒙ったためらしい。

ハインラインの著作として有名な「宇宙の戦士」は、ジュヴナイルとして執筆されたと言うのは有名な話だが、欧米のジュヴナイルは、アーサーランサムの「ツバメ号とアマゾン号」などに代表されるように、少年向けと言っても、大人が読んで充分に楽しめる物語であり、私は子供の頃から、その類の物語を読んで育ってきたわけである。

人間は、今までに見てきたものや、読んできたものを自分の中に取り込んで、そこから物語を紡ぎ出す。

となれば、私の中にある物語の記憶は、アーサーランサムや、ハインライン、そして佐藤さとる氏の「コロボックル童話」から始まっている。

私がライトノベルを書き始めたのは、40歳になってからである。

つまり、私の記憶の中に、ライトノベルが占めている割合は、他のどのジャンルの物語よりも浅いと言うことになる。

私は、ほとんどライトノベルを読むことなく、ライトノベルの小説大賞に応募し、最終選考で拾われて、ライトノベル作家となった人間である。

売れている、売れ筋のライトノベルをたくさん読んで、売れ筋をつかまなくてはライトノベル作家になれない。などという説をまことしやかに唱えている方もいるようだが、私のような例外もいる、ということを申し上げておきたい。

私は、ライトノベルと言うのは、十代の若者も読んで楽しめる、エンタティメント小説の総称だと思っている。

十代の若者【が】読める。ではない。十代の若者【も】読める。である。

二十代、三十代、四十代、五十代の人が読んでも楽しめて、十代の若者【も】楽しめる物語。

ようは、面白ければなんでもあり、がライトノベルだと思っている。

これは私がそう思っているというだけのことであって、そうでなくてはおかしいとか、そう思え、とか、これが正しくてそれ以外は全部間違っている。などというつもりは全くない。

どう思うのも、どう論じるのもその人の自由である。

その人が、そう思い、そう主張することが許されるように、私がこう思い、こう主張することも許されるはずである。

自分の思っていることだけが正しくて、自分の論を主張することだけが許されるべきだ。とお考えの方は、きっと天皇家から錦の御旗を渡されたか、天使が降臨して、神軍の先兵としてラッパを吹いてくれたのに違いない。【笑

そういう、やんごとなきお方は、私のような下々のラノベ作家のところに来ないで欲しいものである【笑

さて、話が脱線したが「宇宙軍士官学校」は新シリーズであり、三部作を予定しているが、実を言うと一冊分として考えたプロットの三分の一を書いただけで、一冊になってしまったので、下手をすると、全5巻あたりになるかもしれない。

そこまで書かせてもらえるかどうかは、売れ行きに掛かっているので、お約束はできないが、終わらせる時はちゃんと終わらせるつもりなので御安心願いたい。

この「プロットの段階で決めた分量が、書いて見ると膨れ上がる」というのは、私の悪い癖で、山猫姫も、当初は3冊か5冊、と思っていたのだが、あっという間に10巻である。

なぜ、プロットの段階から、倍に膨れ上がるのかというと、答えは簡単なことで、プロットの段階では、物語の筋書きしか考えていないからである。

山猫姫で言えば「タッケイ族のスンタタがお忍びで延声にやってくる」 というプロットの一行が、実際に文章にすると、どれほどの事を書かねばならないかというと。

・延声の街の様子、街の表情。

・延声の警備の様子。不審者が入り込まないように衛兵が見張っている様子。

・警備の兵士が、帝国兵とシムールの戦士が合同で行っている様子。

・帝国の街に不慣れなスンタタたちの様子

・シムールの戦士が、スンタタに気がつく様子

・スンタタを案内する。ほっとするスンタタ。

とまあ、これくらいの情報量に膨れ上がるわけである。

ただ、スンタタが延声に来た。だけではないのだ。

シムールの族長が、帝国の街に来たら、どうなるか、を脳内でちゃんとシミュレートしなくてはならない。

街にはその街のシステムがあって、そのシステムで動いている。これは必然であるが、書かねば伝わらない

スンタタはシムールであり、帝国のことに疎い。帝国の街に来て驚く、これは必然である。これもまた書かねば伝わらない。

延声は北域国の首都として、晴凛の治世の下で、シムールと帝国兵が共存している。その共存の様子を説明しなくてはならない。

その共存を目にして、スンタタが、感心し、晴凛の言っていることがおためごかしではないことを実感する。

これだけの情報量を、その「スンタタが延声の街にやってきた」ことに載せなくてはならないわけである。

異なる立場の人間を、別の場所に立たせるとしたら、そこに認識の差があるのは当然なのだ。これを省略してしまえば、話はサクサク進むが、その人物の背景は薄っぺらになる。

物語の流れを追うだけで一冊分あるとしたら、その物語の上に、会話やドラマを乗せれば、それは一冊分におさまるはずも無いのである。

ともあれ「宇宙軍士官学校」がスタートする。楽しんでいただければ幸いである。

まだ、どんな物になるかわからないが、太田垣氏といえば「MOON LIGHT MILE」のような圧倒的な精緻な書き込みと、漢と書いて【おとこ】とルビを振るような人物描写を期待してしまう。

私が書いた物語は、どちらかと言うとR・AハインラインのジュヴナイルSFを念頭に置いて書いたもので、漢の物語、と言い切るには少々幼く感じるかもしれないが、物語が佳境に入るに連れて、内容はかなりシビアなものになると思うので、期待はずれだとお感じになるかもしれないが、長い目で見ていただけると嬉しい。

R・Aハインライン。と言う名前を出したが、私はハインラインを崇拝している。

ハインライン自身は、そういう崇拝の対象にされることを嫌っていたそうだが、それは「異星の客」が世に出た時に、ヒッピーのバイブル的に扱われたことで、かなり迷惑を蒙ったためらしい。

ハインラインの著作として有名な「宇宙の戦士」は、ジュヴナイルとして執筆されたと言うのは有名な話だが、欧米のジュヴナイルは、アーサーランサムの「ツバメ号とアマゾン号」などに代表されるように、少年向けと言っても、大人が読んで充分に楽しめる物語であり、私は子供の頃から、その類の物語を読んで育ってきたわけである。

人間は、今までに見てきたものや、読んできたものを自分の中に取り込んで、そこから物語を紡ぎ出す。

となれば、私の中にある物語の記憶は、アーサーランサムや、ハインライン、そして佐藤さとる氏の「コロボックル童話」から始まっている。

私がライトノベルを書き始めたのは、40歳になってからである。

つまり、私の記憶の中に、ライトノベルが占めている割合は、他のどのジャンルの物語よりも浅いと言うことになる。

私は、ほとんどライトノベルを読むことなく、ライトノベルの小説大賞に応募し、最終選考で拾われて、ライトノベル作家となった人間である。

売れている、売れ筋のライトノベルをたくさん読んで、売れ筋をつかまなくてはライトノベル作家になれない。などという説をまことしやかに唱えている方もいるようだが、私のような例外もいる、ということを申し上げておきたい。

私は、ライトノベルと言うのは、十代の若者も読んで楽しめる、エンタティメント小説の総称だと思っている。

十代の若者【が】読める。ではない。十代の若者【も】読める。である。

二十代、三十代、四十代、五十代の人が読んでも楽しめて、十代の若者【も】楽しめる物語。

ようは、面白ければなんでもあり、がライトノベルだと思っている。

これは私がそう思っているというだけのことであって、そうでなくてはおかしいとか、そう思え、とか、これが正しくてそれ以外は全部間違っている。などというつもりは全くない。

どう思うのも、どう論じるのもその人の自由である。

その人が、そう思い、そう主張することが許されるように、私がこう思い、こう主張することも許されるはずである。

自分の思っていることだけが正しくて、自分の論を主張することだけが許されるべきだ。とお考えの方は、きっと天皇家から錦の御旗を渡されたか、天使が降臨して、神軍の先兵としてラッパを吹いてくれたのに違いない。【笑

そういう、やんごとなきお方は、私のような下々のラノベ作家のところに来ないで欲しいものである【笑

さて、話が脱線したが「宇宙軍士官学校」は新シリーズであり、三部作を予定しているが、実を言うと一冊分として考えたプロットの三分の一を書いただけで、一冊になってしまったので、下手をすると、全5巻あたりになるかもしれない。

そこまで書かせてもらえるかどうかは、売れ行きに掛かっているので、お約束はできないが、終わらせる時はちゃんと終わらせるつもりなので御安心願いたい。

この「プロットの段階で決めた分量が、書いて見ると膨れ上がる」というのは、私の悪い癖で、山猫姫も、当初は3冊か5冊、と思っていたのだが、あっという間に10巻である。

なぜ、プロットの段階から、倍に膨れ上がるのかというと、答えは簡単なことで、プロットの段階では、物語の筋書きしか考えていないからである。

山猫姫で言えば「タッケイ族のスンタタがお忍びで延声にやってくる」 というプロットの一行が、実際に文章にすると、どれほどの事を書かねばならないかというと。

・延声の街の様子、街の表情。

・延声の警備の様子。不審者が入り込まないように衛兵が見張っている様子。

・警備の兵士が、帝国兵とシムールの戦士が合同で行っている様子。

・帝国の街に不慣れなスンタタたちの様子

・シムールの戦士が、スンタタに気がつく様子

・スンタタを案内する。ほっとするスンタタ。

とまあ、これくらいの情報量に膨れ上がるわけである。

ただ、スンタタが延声に来た。だけではないのだ。

シムールの族長が、帝国の街に来たら、どうなるか、を脳内でちゃんとシミュレートしなくてはならない。

街にはその街のシステムがあって、そのシステムで動いている。これは必然であるが、書かねば伝わらない

スンタタはシムールであり、帝国のことに疎い。帝国の街に来て驚く、これは必然である。これもまた書かねば伝わらない。

延声は北域国の首都として、晴凛の治世の下で、シムールと帝国兵が共存している。その共存の様子を説明しなくてはならない。

その共存を目にして、スンタタが、感心し、晴凛の言っていることがおためごかしではないことを実感する。

これだけの情報量を、その「スンタタが延声の街にやってきた」ことに載せなくてはならないわけである。

異なる立場の人間を、別の場所に立たせるとしたら、そこに認識の差があるのは当然なのだ。これを省略してしまえば、話はサクサク進むが、その人物の背景は薄っぺらになる。

物語の流れを追うだけで一冊分あるとしたら、その物語の上に、会話やドラマを乗せれば、それは一冊分におさまるはずも無いのである。

ともあれ「宇宙軍士官学校」がスタートする。楽しんでいただければ幸いである。

2012-06-15 01:54

羽咋市のコスモアイルで思ったこと。

9日に金沢から埼玉の家に戻ってきたが、その途中で羽咋市のコスモアイルに行って来た。

コスモアイルというのは、ここで私が説明するよりも、こちらのリンクに飛んで、ウェブページをご覧戴いた方が話が早いだろう。

http://www.hakui.ne.jp/ufo/

羽咋市は、UFOの目撃が多いことから、UFOの街として町おこしを行っており、このコスモアイルにも、UFO関連の展示がいくつかある。

UFO資料室もあって、その名誉室長は、あの「矢追」さんである。

UFOも興味があるが、私は、現物の方に興味がある。

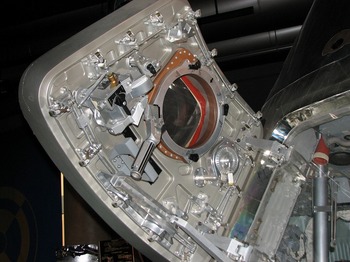

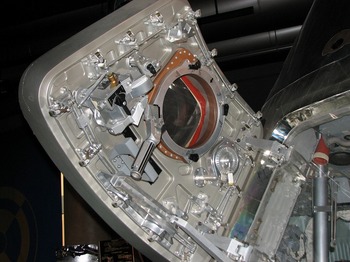

展示室には、アポロ宇宙船の司令船や、着陸船、ボストークの地球帰還用カプセルなどの実物が展示されており、息が掛かるくらいの距離に近づいて、しげしげと見ることが許される。

私の目を引いたのは、アポロ宇宙船の司令船のハッチの内側の機構だった。

ハッチを閉鎖する、ロック機構はすべてロッドで連結され、連動するようになっているが、そのロッドも、連結リンクもすべて削り出しの部品で、キレイに表面仕上げされている。

こうやって、写真で見せれば、誰でも理解できる。

おそらくイラストや絵でも、この機構の複雑さと、部品レベルの仕上げの素晴らしさを伝えることができるだろう。

だが、私は作家である。この機構の複雑さと精緻さを、文章で表現しなくてはならない。

それも、簡潔に、一行か二行で。

それの能力が作家という仕事を支えているはずなのだ。

私は実物が好きで、実物を見に行って、実物に触れて、取り扱って、その感触を自分のものとして経験値に取り込むのが好きだ。

しかし、そうやって実物を見て、触れたときの感触や、私の意識の中に浮かんだ印象を、どう書けば、読者に伝わるのだろう。と考えると、いつも途方に暮れる。

拙いなりに、脳内の少ない語彙をひっくり返し、言葉を探して紡いでは「コレジャナイ」とつぶやく日々である。

難しい単語や概念を、そのまま並べれば、それで説明した気分になることができる。

しかしそれは、自己満足でしかない。

描き出すだけなら、誰にでもできる。それを伝えることが難しい。

司令船のハッチの機構で言うのなら。

「削り出し」→大量生産のプレスや鋳物ではない、手作り部品であること

「表面仕上げが為されている」→鏡面にすることによって、円滑で確実に作動し、余分な抵抗が生じない。機密性が保たれる。

こういった、言葉の奥にある意味、概念をリンクさせ、読者に「それはつまり、すごい労力と技術の結晶体のようなものである」ことが伝わるような文章を、より短い言葉で表さなければばならないわけである。

小説と言うのは、まず、読者に伝わる文章を書いて(これだけでもハードルが高い)

その文章で物語を動かし、そこにさらにドラマを加えて、読者の情動を動かさねばならないわけである。

外見を描写して、その背景にあるものとリンクさせ、それはつまりどういうことなのか。そこに読者の意識を誘導させて、読者に気づいてもらわねばならない。

作家が書いてはいけないのだ。それは最後の手段である。読者をして正解に至らしめるように書くことが、作家には求められているような気がする。

当然、そう書いても、わかってもらえないことの方が多い。

それは作家の力量不足であるのと同時に、読者とのミスマッチでもある。

「ご主人様は山猫姫」を読んだ読者の方の感想には

「余分なことを書きすぎる。ミーネとシャールのハレムだけを書いてくれればいい」

と言う人もいれば

「余分な事を書きすぎる。ミーネやシャールのことにページを割くのは無駄だ」

と言う人もいる。

晴凛が「許す」ことで、人の上に立つ。人を使う立場に立つと言う描写を。

「許すだけで人の上に立てるものか、タガが緩んで、どうしようもなくなる」

と言う人もいれば。

「許されることで、人は感謝の念を抱く。寛大さは人を使う者に最も必要な要素である」

と言う人もいる。

これはすべて、読者の経験値と価値観の違いであり、このどちらの印象も読者にとっては正しいわけである。

私がよく使うたとえ話で言うところの「コップ半分のジュース」である。

「コップに半分入ったジュース」の写真を見て

「まだ半分もある」と思うか「もう半分しかない」と思うか。

それは見た人の経験や価値観によって異なる。

同じ写真を見ても、それから引き出される印象は違い、結論も異なる。

それを、文章によって同じ方向に誘導するのが、作家の仕事なのである。

コスモアイルのアポロ司令船の話から、大きく脱線してしまったが、最後にコスモアイルのトイレの表示の写真を載せて終わりにしよう。

こういう遊び心が、今の日本には必要だと思うのだ。【笑

コスモアイルというのは、ここで私が説明するよりも、こちらのリンクに飛んで、ウェブページをご覧戴いた方が話が早いだろう。

http://www.hakui.ne.jp/ufo/

羽咋市は、UFOの目撃が多いことから、UFOの街として町おこしを行っており、このコスモアイルにも、UFO関連の展示がいくつかある。

UFO資料室もあって、その名誉室長は、あの「矢追」さんである。

UFOも興味があるが、私は、現物の方に興味がある。

展示室には、アポロ宇宙船の司令船や、着陸船、ボストークの地球帰還用カプセルなどの実物が展示されており、息が掛かるくらいの距離に近づいて、しげしげと見ることが許される。

私の目を引いたのは、アポロ宇宙船の司令船のハッチの内側の機構だった。

ハッチを閉鎖する、ロック機構はすべてロッドで連結され、連動するようになっているが、そのロッドも、連結リンクもすべて削り出しの部品で、キレイに表面仕上げされている。

こうやって、写真で見せれば、誰でも理解できる。

おそらくイラストや絵でも、この機構の複雑さと、部品レベルの仕上げの素晴らしさを伝えることができるだろう。

だが、私は作家である。この機構の複雑さと精緻さを、文章で表現しなくてはならない。

それも、簡潔に、一行か二行で。

それの能力が作家という仕事を支えているはずなのだ。

私は実物が好きで、実物を見に行って、実物に触れて、取り扱って、その感触を自分のものとして経験値に取り込むのが好きだ。

しかし、そうやって実物を見て、触れたときの感触や、私の意識の中に浮かんだ印象を、どう書けば、読者に伝わるのだろう。と考えると、いつも途方に暮れる。

拙いなりに、脳内の少ない語彙をひっくり返し、言葉を探して紡いでは「コレジャナイ」とつぶやく日々である。

難しい単語や概念を、そのまま並べれば、それで説明した気分になることができる。

しかしそれは、自己満足でしかない。

描き出すだけなら、誰にでもできる。それを伝えることが難しい。

司令船のハッチの機構で言うのなら。

「削り出し」→大量生産のプレスや鋳物ではない、手作り部品であること

「表面仕上げが為されている」→鏡面にすることによって、円滑で確実に作動し、余分な抵抗が生じない。機密性が保たれる。

こういった、言葉の奥にある意味、概念をリンクさせ、読者に「それはつまり、すごい労力と技術の結晶体のようなものである」ことが伝わるような文章を、より短い言葉で表さなければばならないわけである。

小説と言うのは、まず、読者に伝わる文章を書いて(これだけでもハードルが高い)

その文章で物語を動かし、そこにさらにドラマを加えて、読者の情動を動かさねばならないわけである。

外見を描写して、その背景にあるものとリンクさせ、それはつまりどういうことなのか。そこに読者の意識を誘導させて、読者に気づいてもらわねばならない。

作家が書いてはいけないのだ。それは最後の手段である。読者をして正解に至らしめるように書くことが、作家には求められているような気がする。

当然、そう書いても、わかってもらえないことの方が多い。

それは作家の力量不足であるのと同時に、読者とのミスマッチでもある。

「ご主人様は山猫姫」を読んだ読者の方の感想には

「余分なことを書きすぎる。ミーネとシャールのハレムだけを書いてくれればいい」

と言う人もいれば

「余分な事を書きすぎる。ミーネやシャールのことにページを割くのは無駄だ」

と言う人もいる。

晴凛が「許す」ことで、人の上に立つ。人を使う立場に立つと言う描写を。

「許すだけで人の上に立てるものか、タガが緩んで、どうしようもなくなる」

と言う人もいれば。

「許されることで、人は感謝の念を抱く。寛大さは人を使う者に最も必要な要素である」

と言う人もいる。

これはすべて、読者の経験値と価値観の違いであり、このどちらの印象も読者にとっては正しいわけである。

私がよく使うたとえ話で言うところの「コップ半分のジュース」である。

「コップに半分入ったジュース」の写真を見て

「まだ半分もある」と思うか「もう半分しかない」と思うか。

それは見た人の経験や価値観によって異なる。

同じ写真を見ても、それから引き出される印象は違い、結論も異なる。

それを、文章によって同じ方向に誘導するのが、作家の仕事なのである。

コスモアイルのアポロ司令船の話から、大きく脱線してしまったが、最後にコスモアイルのトイレの表示の写真を載せて終わりにしよう。

こういう遊び心が、今の日本には必要だと思うのだ。【笑

2012-06-10 12:26